當前,企業在推進能碳管理的過程中,普遍面臨數據基礎薄弱、標準體系復雜、供應鏈協同困難及人才資金短缺等多重挑戰。

數據困境

核算基礎薄弱:碳排放數據非常零散,大量依賴手工記錄,甚至模棱兩可。

跨部門協同難:碳管理需跨部門獲取數據,成效高度依賴企業內部重視程度與溝通機制。

標準與成本壓力

標準不統一:不同行業、地區乃至國際客戶的碳核算標準存在差異,企業為滿足多重認證疲于奔命,合規成本高昂。

碳管理成本高企:第三方核查、認證費用浮動大,專業碳管理團隊建設成本對企業構成沉重負擔。

碳抵消認知誤區:部分企業高估碳抵消成本(誤用歐盟碳價),并過度依賴碳抵消來實現減排目標,存在"洗綠"風險。

供應鏈協同挑戰

范圍三排放管理:供應鏈環節(范圍三排放)通常占企業總排放的70%-90%,是碳管理的"深水區"。

鏈主驅動乏力:鏈主企業難以有效推動上游中小供應商協同減排,缺乏可持續的激勵機制。

多頭報送負擔:同一供應商需應對下游不同客戶的碳數據填報要求(如Excel、EcoVadis、CDP等),格式不一,工作重復。

專業人才短缺:高達70%的重點用能單位面臨"專業技術人才短缺"的困境。

內生動力不足:部分面向國內市場的企業,由于缺乏強制的碳約束目標,開展碳管理的主動性有限。

戰略認知偏差:管理層常將減碳視為純成本支出,未能認識到其對企業長期韌性和競爭力的戰略價值。

應對策略與破局思路

面對上述挑戰,企業、行業和政府需要協同努力,從以下幾個方面尋求突破:

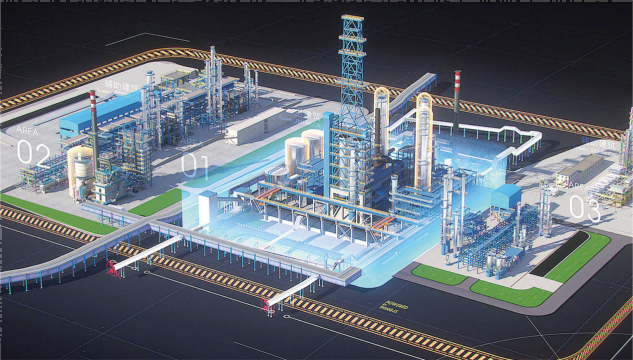

九九智能環保數智化能碳管理系統:以數據驅動為核心,集成ji致能效、碳排放雙控、碳交易、碳履約等模塊,通過物聯網與AI算法實時監測碳排放計量數據,精準量化碳足跡并生成標準化核算報告,助力企業完成碳約與配額管理。依托動態優化模型,挖掘節能潛力,提升能效,推動工業流程向ji致能效轉型。無縫對接碳交易市場,提供碳資產核算、風險預警及交易策略支持,助力企業在市場機制下平衡減排成本與收益,為企業低碳轉型提供智能化決策工具。

參與標準建設,優化成本效益:在標準層面,企業應積極關注并參與國家和行業統一標準的構建,推動與國際標準對接互認,以減輕多重認證的負擔。在成本方面,需糾正認知誤區,科學測算減排成本與效益,優先投資能帶來能效提升的技改項目,并嚴格控制碳抵消的比例和使用。

創新供應鏈協同模式:鏈主企業可以改變"誰減排誰買單"的傳統思路,通過承擔供應商前期減排投入、簽訂長期合同、技術輸出等方式,與供應鏈伙伴風險共擔、利益共享。推廣"一次輸入、多次輸出"的數據平臺,讓中小供應商只需錄入一次基礎數據,即可自動生成滿足不同客戶要求的報告,極大降低其合規成本。

強化能力建設與金融激勵:針對人才短板,企業需加強內部培訓,并與外部機構合作開展專題培訓。在政策層面,可以激活綠色金融工具(如綠色債券、碳資產質押),推動企業低碳表現與融資成本掛鉤,將碳管理從"成本中心"轉化為"競爭力資產"。

數據困境

核算基礎薄弱:碳排放數據非常零散,大量依賴手工記錄,甚至模棱兩可。

跨部門協同難:碳管理需跨部門獲取數據,成效高度依賴企業內部重視程度與溝通機制。

供應鏈數據獲取難:供應商出于商業機密考慮,不愿共享核心能耗數據。

標準與成本壓力

標準不統一:不同行業、地區乃至國際客戶的碳核算標準存在差異,企業為滿足多重認證疲于奔命,合規成本高昂。

碳管理成本高企:第三方核查、認證費用浮動大,專業碳管理團隊建設成本對企業構成沉重負擔。

碳抵消認知誤區:部分企業高估碳抵消成本(誤用歐盟碳價),并過度依賴碳抵消來實現減排目標,存在"洗綠"風險。

供應鏈協同挑戰

范圍三排放管理:供應鏈環節(范圍三排放)通常占企業總排放的70%-90%,是碳管理的"深水區"。

鏈主驅動乏力:鏈主企業難以有效推動上游中小供應商協同減排,缺乏可持續的激勵機制。

多頭報送負擔:同一供應商需應對下游不同客戶的碳數據填報要求(如Excel、EcoVadis、CDP等),格式不一,工作重復。

專業人才短缺:高達70%的重點用能單位面臨"專業技術人才短缺"的困境。

內生動力不足:部分面向國內市場的企業,由于缺乏強制的碳約束目標,開展碳管理的主動性有限。

戰略認知偏差:管理層常將減碳視為純成本支出,未能認識到其對企業長期韌性和競爭力的戰略價值。

應對策略與破局思路

面對上述挑戰,企業、行業和政府需要協同努力,從以下幾個方面尋求突破:

夯實數據基礎,擁抱技術工具:企業應優先利用數字化工具(如數智化能碳管理系統)來整合和自動化處理碳排放數據,減少對手工記錄的依賴。對于供應鏈數據,可引入第三方機構進行tuo敏處理,在保護供應商商業敏感信息的同時,為鏈主企業提供核算結果,平衡數據安全與透明需求。

九九智能環保數智化能碳管理系統:以數據驅動為核心,集成ji致能效、碳排放雙控、碳交易、碳履約等模塊,通過物聯網與AI算法實時監測碳排放計量數據,精準量化碳足跡并生成標準化核算報告,助力企業完成碳約與配額管理。依托動態優化模型,挖掘節能潛力,提升能效,推動工業流程向ji致能效轉型。無縫對接碳交易市場,提供碳資產核算、風險預警及交易策略支持,助力企業在市場機制下平衡減排成本與收益,為企業低碳轉型提供智能化決策工具。

參與標準建設,優化成本效益:在標準層面,企業應積極關注并參與國家和行業統一標準的構建,推動與國際標準對接互認,以減輕多重認證的負擔。在成本方面,需糾正認知誤區,科學測算減排成本與效益,優先投資能帶來能效提升的技改項目,并嚴格控制碳抵消的比例和使用。

創新供應鏈協同模式:鏈主企業可以改變"誰減排誰買單"的傳統思路,通過承擔供應商前期減排投入、簽訂長期合同、技術輸出等方式,與供應鏈伙伴風險共擔、利益共享。推廣"一次輸入、多次輸出"的數據平臺,讓中小供應商只需錄入一次基礎數據,即可自動生成滿足不同客戶要求的報告,極大降低其合規成本。

強化能力建設與金融激勵:針對人才短板,企業需加強內部培訓,并與外部機構合作開展專題培訓。在政策層面,可以激活綠色金融工具(如綠色債券、碳資產質押),推動企業低碳表現與融資成本掛鉤,將碳管理從"成本中心"轉化為"競爭力資產"。